新中国政府统计的发展历程是怎样的

2025-07-14

1996年5月15日,全国人大常委会表决通过《关于修改〈中华人民共和国统计法〉的决定》。制止弄虚作假,是这次修改《统计法》的宗旨。此次修改进一步规范社会主义市场经济条件下统计活动的准则,建立预防、制止和惩处弄虚作假、虚报浮夸行为的法律规范,是我国加强统计法治◆◆、发展统计事业的一项重大措施★◆◆,为保障统计资料的准确性和及时性◆★,发挥统计信息、咨询■◆◆■★◆、监督作用,更好地为发展社会主义市场经济服务,提供法律依据。

统计部门坚定不移贯彻落实党中央、国务院决策部署★■◆■■★,加快构建与国家治理体系和治理能力现代化相适应的统计管理体制,推动加强领导干部统计工作考核和责任追究,不断深化完善◆◆■◆★★“统一领导、分级负责”的统计管理体制;加强和完善部门统计工作,积极推进国家调查队改革;深入推进国民经济核算改革,正式实施地区生产总值核算;编制全国和地方资产负债表◆★■◆,探索编制自然资产负债表,实施季度国内生产总值核算改革,实施《中国国民经济核算体系(2016)》;圆满完成第三次和第四次全国经济普查■◆◆■、第三次全国农业普查、第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查等重大国情国力调查■★★■◆◆;努力构建推动高质量发展统计体系,建立反映提质增效转型升级统计指标体系◆■★■■,建立健全■★“三新”统计;深化重点领域改革,强化统计顶层设计◆■★■◆◆,开展农民工市民化、工业战略性新兴产业统计监测,加强服务业、贸经◆■■◆★★、社会统计,实施城乡住户调查一体化改革和数据采集方式变革★■★◆◆,改革完善农业、就业◆★◆★、劳动工资★■◆★◆■、投资◆★■、科技创新★★◆、妇女儿童统计,建立健全应对气候变化、文化产业统计★★■■,推动省部统计改革创新战略合作;全面推进依法统计依法治统,成立统计执法监督局,开展统计督察,强化统计执法检查,加强统计立法普法★◆,不敢★◆、不能★■、不想统计造假弄虚作假的态势正在形成;加快信息化与统计融合发展,充分利用现代信息、遥感等空间信息技术,推动大数据在统计工作中的运用,统计工作全流程电子化、网络化、云端化和“传统调查+大数据”全新生产方式向纵深推进。

1961—1965年,国务院批准成立了900人的直属国家统计局领导的全国农产量调查队及派驻省(区、市)调查分队;颁布《统计工作试行条例》,明确县级以上人民政府单设统计机构;进行了第二次全国人口普查,建立涵盖国民经济各部门的国家统计指标体系,编制国民经济平衡表。集中统一的全国统计系统初步建成■★■■■■,为调整时期的经济社会发展提供统计支撑。

这一时期◆◆★,统计部门深入践行科学发展观,以提高统计能力、提高统计数据质量和提高政府统计公信力为中心任务■■■◆,扎实开展各项统计调查★◆■◆■◆,大力推进服务型统计建设,为推动科学发展★◆■■、促进社会和谐、全面建设小康社会提供了可靠的统计支撑。

统计部门适应改革需要,推动我国国民经济核算体系向国民账户体系(SNA)全面转轨。1992年,国务院批准正式实施新国民经济核算体系方案。1993年,初步建立起国家和省两级核算体系的基本框架■◆★。2002年12月,国家统计局等8部委联合发文,在全国组织实施《中国国民经济核算体系(2002)》,标志着我国国民经济核算体系向SNA全面转轨。

1983年◆■■◆◆,全国人大常委会通过《中华人民共和国统计法》(本部分以下简称《统计法》)★■■■◆,这是新中国成立以来颁布的第一部统计法律,标志着我国政府统计开始走上法治轨道。

1978年2月9日■■◆■,国务院批转原国家计委《关于整顿和加强统计工作的报告》■★◆■◆,同意恢复国家统计局,直属国务院■★◆★。12月,党的十一届三中全会胜利召开,全党工作的重点转移到社会主义现代化建设上。统计部门重焕生机,积极适应国家现代化建设的需要,努力转变统计调查工作方向,不断调整工作机制和模式,进入快速发展阶段■★。

1953年1月8日◆◆★■■■,政务院发布《关于充实统计机构加强统计工作的决定》,成为新中国政府统计工作的第一份纲领性文件,确立国家统计局为全国统计工作的领导机关,负责领导所有财政■■◆★、经济、文化、教育◆◆、卫生以及社会情况等基本统计工作,为在全国范围内有组织■◆◆、有领导地建立统一的、系统的■★◆◆◆、科学的统计工作制度奠定了基础。随后,中央各部门、地方各级政府也迅速建立了统计机构或配备了专职统计人员。

1966年“★■◆■”开始后,统计事业遭受重创◆■。全国绝大多数统计机构被撤并或撤销,大批统计人员被解散或下放■■■★■★“五七干校”劳动,大量统计资料丢失或被销毁◆★■■◆,全国性综合统计几乎中断★★■■◆。1970年6月,国家统计局被撤销,仅留14人在原国家计委生产组内从事统计工作。

1994年7月,国务院批转国家统计局《关于建立国家普查制度改革统计调查体系的请示》,明确了普查在整个统计调查体系中的基础地位■★■,要求实行周期性的普查制度,大力推广应用抽样调查技术★★■■◆,逐步确立抽样调查在统计调查方法体系中的主体地位。我国的周期性普查至此有了较为明确的制度规定,抽样调查方法此后也在农产量、规模和限额以下企业、价格、城乡住户、人口和劳动力等统计工作中得到广泛应用★◆■★。

国家统计局大力推动统计公开透明★◆★◆■◆,2010年起每年举办“中国统计开放日★■■◆★★”,加大信息公开力度,公开制度方法和数据生产过程,完善统计信息发布机制。2011年★◆◆■■,国家统计局启动统计“四大工程”建设。2012年,“企业一套表”联网直报在全国展开◆◆◆◆■★,统计生产方式发生了根本性变革◆◆★。

1949—1952年,在政务院财政经济委员会的领导下,我国开展了全国工矿企业普查(第一次全国工业普查)◆■■★★◆,召开了全国财经统计会议(第一届全国统计工作会议),先后建立了全国公营及公私合营工矿企业、农林生产、基本建设、国营贸易、物资供应、劳动工资★■★◆■★、运输邮电等定期报表和年报统计制度,初步形成了全国统一的统计报表制度,制发了《关于工资总额组成的规定》《工业产品目录》。

在的关怀下★■,统计工作逐步恢复。1974年★◆◆,原国家计委统计组升格为“统计局”,部分地方统计机构也先后恢复。1975年,原国家计委统计局以■◆“中华人民共和国国家统计局”名义在北京召开了15省(区、市)统计工作座谈会,为全面恢复统计工作进行先期谋划。

国家统计局成立后■■◆★★★,不断改进和完善各项统计报表制度,开展了工农业总产值和劳动就业调查、第一次全国人口普查■◆◆、农民和职工家计调查等一系列统计调查工作,发布了《关于城乡划分标准的规定》等重要统计标准◆★★■■。同时,在借鉴苏联经验的基础上■◆■■,开始推行物质产品平衡表体系(MPS)。

这一时期◆■■★■,在党中央坚强领导下,统计部门凝心聚力谋发展、攻坚克难促改革★★■★◆★、驰而不息提质量,统计工作“晴雨表★◆■★◆”“测量仪◆◆”■■◆★“指示器”“风向标★★◆★◆”作用充分发挥,为我们党团结带领全国人民统筹推进“五位一体◆★★◆”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,全面建成小康社会提供了坚强统计保障。

1978年2月9日◆★★,国务院批转原国家计委《关于整顿和加强统计工作的报告》◆★★■◆,同意恢复国家统计局★◆★,直属国务院。12月,党的十一届三中全会胜利召开■★★★◆,全党工作的重点转移到社会主义现代化建设上。统计部门重焕生机,积极适应国家现代化建设的需要★■■,努力转变统计调查工作方向◆■■■■,不断调整工作机制和模式■★◆◆,进入快速发展阶段。

1949年10月1日新中国成立,成立中央人民政府。21日,中央人民政府成立了政务院财政经济委员会,下设6局2处◆★★◆◆。其中,中央计划局下设统计处(后改称统计总处),统计处内设综合、工业、农业★★★■■■、基本建设等几个统计组,狄超白任处长。

1953年1月8日,政务院发布《关于充实统计机构加强统计工作的决定》,成为新中国政府统计工作的第一份纲领性文件★◆◆◆■,确立国家统计局为全国统计工作的领导机关◆★,负责领导所有财政、经济◆■■★、文化、教育、卫生以及社会情况等基本统计工作■◆■■◆★,为在全国范围内有组织、有领导地建立统一的、系统的◆◆◆■◆、科学的统计工作制度奠定了基础。随后,中央各部门、地方各级政府也迅速建立了统计机构或配备了专职统计人员。

1979年,国务院发布《关于加强统计工作充实统计机构的决定》,强调必须建立起一个强有力的统计系统,实行统一领导、分级管理的体制。

1984年,国务院印发《关于加强统计工作的决定》,明确提出统计现代化的六项任务★★★■◆■,要求加强统计工作现代化建设,建立健全集中统一的、强有力的统计系统。1989年,国务院批准国家统计局《关于加强统计工作充分发挥统计监督作用的报告》,提出要把统计部门建设成为社会经济信息的主体部门和国民经济核算的中心,成为国家重要的咨询和监督机构。

这一时期,统计部门深入践行科学发展观★■★◆,以提高统计能力■★■◆、提高统计数据质量和提高政府统计公信力为中心任务,扎实开展各项统计调查,大力推进服务型统计建设,为推动科学发展、促进社会和谐■■◆★■、全面建设小康社会提供了可靠的统计支撑◆★。

国家统计局改进统计调查制度方法■◆,调整国家普查项目和周期安排。《全国经济普查条例》《全国农业普查条例》《全国人口普查条例》分别于2004年9月、2006年8月、2010年5月颁布实行,第一次和第二次全国经济普查■■、第二次全国农业普查、第六次全国人口普查先后开展★★◆★◆★。建立环比统计★◆、全国劳动力调查制度◆★◆★★◆、农民工统计监测调查制度、城镇私营单位工资统计制度,完善房地产价格统计★★★★■,改革建筑业增加值核算方法★■,强化服务业统计,开展采购经理调查,健全科技创新统计和文化产业统计。

南方谈话和党的十四大召开后,我国加快改革开放和现代化建设步伐,确立了社会主义市场经济体制的改革目标,统计工作环境和需求发生重大变化◆◆★,迫切要求建立与基本国情和社会主义市场经济体制相适应的统计调查体系◆■。

1949年10月1日新中国成立,成立中央人民政府。21日,中央人民政府成立了政务院财政经济委员会,下设6局2处■◆。其中◆■,中央计划局下设统计处(后改称统计总处),统计处内设综合、工业、农业、基本建设等几个统计组,狄超白任处长■★◆■。

统计部门适应改革需要,推动我国国民经济核算体系向国民账户体系(SNA)全面转轨◆■★★■。1992年,国务院批准正式实施新国民经济核算体系方案。1993年,初步建立起国家和省两级核算体系的基本框架★★★■。2002年12月,国家统计局等8部委联合发文,在全国组织实施《中国国民经济核算体系(2002)》,标志着我国国民经济核算体系向SNA全面转轨。

新时代新征程对统计工作提出了新的更高要求★■★■,广大统计工作者将深入贯彻落实党的二十大精神,深入开展学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想主题教育,全面贯彻落实以习为核心的党中央关于统计工作重大决策部署,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强■★“四个意识”、坚定“四个自信◆★■◆■”、做到“两个维护■◆◆”,坚持和加强党对统计工作的全面领导★◆★■■,解放思想,实事求是,求真务实,锐意进取,以提高统计数据质量为中心,不断推进统计现代化改革★★★◆■★,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献统计力量。

这一时期◆◆,在党中央坚强领导下★■■★★,统计部门凝心聚力谋发展、攻坚克难促改革、驰而不息提质量,统计工作◆■★“晴雨表”◆◆■◆◆“测量仪”■◆■■◆■“指示器”“风向标■■■”作用充分发挥,为我们党团结带领全国人民统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局◆■◆■◆★,全面建成小康社会提供了坚强统计保障。

这一时期,统计部门不断解放思想■★★★◆,坚决破除计划经济时期形成的统计思维定式■★★■,坚持“一靠科技★★◆■、二靠法制■★◆■、归根结底靠人才”的统计战略方针,加快统计改革和统计现代化建设步伐,奋力推进我国统计调查体系和方法制度改革,逐步确立了以周期性普查为基础、以经常性抽样调查为主体的统计调查方法体系★★■◆◆■,大力推进统计信息技术的应用★■■★■,不断拓展和延伸统计服务的深度和广度,初步建立起适应社会主义市场经济体制的统计体系■■,为21世纪统计事业的更快发展奠定了坚实基础■■■。

国家统计局大力推动统计公开透明,2010年起每年举办“中国统计开放日★■◆■■”,加大信息公开力度,公开制度方法和数据生产过程,完善统计信息发布机制。2011年,国家统计局启动统计“四大工程”建设。2012年◆◆■■,“企业一套表★■★■”联网直报在全国展开★★◆■,统计生产方式发生了根本性变革◆■。

1994年7月,国务院批转国家统计局《关于建立国家普查制度改革统计调查体系的请示》,明确了普查在整个统计调查体系中的基础地位,要求实行周期性的普查制度,大力推广应用抽样调查技术,逐步确立抽样调查在统计调查方法体系中的主体地位。我国的周期性普查至此有了较为明确的制度规定,抽样调查方法此后也在农产量、规模和限额以下企业、价格、城乡住户、人口和劳动力等统计工作中得到广泛应用★◆★★■◆。

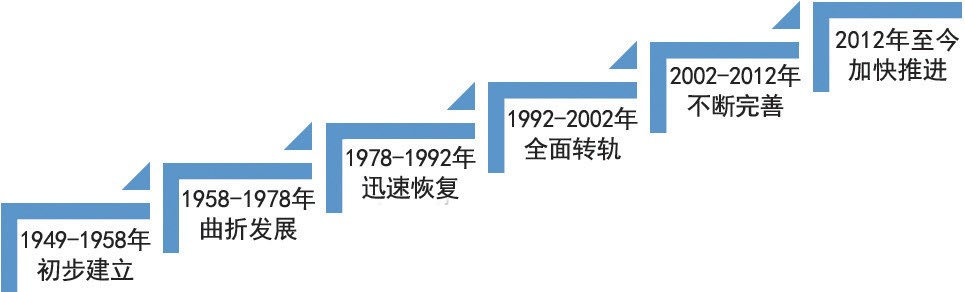

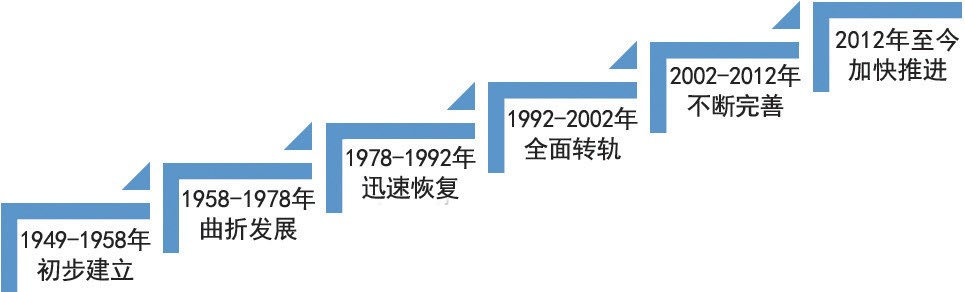

1949年,中央人民政府政务院财政经济委员会在计划局内设立统计处,开启了政府统计历史新篇章。70多年来★★,新中国统计在艰难中起步,在探索中前行,在改革中丰富和发展,用数字和图表绘就了新中国建设改革发展的光辉篇章。

这一时期,统计工作以为社会主义现代化建设服务为重点,立足统计信息■◆◆、咨询、监督三大职能◆◆■◆◆■,建立★◆◆■◆★“统一领导★■■◆、分级负责”的管理体制,出台《国民经济行业分类和代码》等国家标准,恢复农村社会经济调查◆■★、农民和职工家计调查等重要调查项目■◆■★■,加强综合平衡、工业◆★★◆、商业◆★■、人口和社会统计,新建国际收支、旅游■◆、环境保护等方面统计调查制度,开展了第二次全国工业普查和第三次、第四次全国人口普查,首次公开出版《中国统计年鉴》,着手开展统计信息化建设,各项统计改革和建设全面推进◆◆,为推动统计工作现代化打下了坚实基础。

国家统计局改进统计调查制度方法◆★■◆◆,调整国家普查项目和周期安排。《全国经济普查条例》《全国农业普查条例》《全国人口普查条例》分别于2004年9月、2006年8月★◆★◆■■、2010年5月颁布实行,第一次和第二次全国经济普查、第二次全国农业普查、第六次全国人口普查先后开展。建立环比统计◆◆◆、全国劳动力调查制度■◆★■★■、农民工统计监测调查制度、城镇私营单位工资统计制度,完善房地产价格统计,改革建筑业增加值核算方法,强化服务业统计■★◆◆,开展采购经理调查◆■◆■,健全科技创新统计和文化产业统计。

1961—1965年,国务院批准成立了900人的直属国家统计局领导的全国农产量调查队及派驻省(区、市)调查分队★★;颁布《统计工作试行条例》,明确县级以上人民政府单设统计机构;进行了第二次全国人口普查■■◆■★,建立涵盖国民经济各部门的国家统计指标体系,编制国民经济平衡表。集中统一的全国统计系统初步建成,为调整时期的经济社会发展提供统计支撑。

1979年,国务院发布《关于加强统计工作充实统计机构的决定》,强调必须建立起一个强有力的统计系统,实行统一领导■★■◆★◆、分级管理的体制。

这一时期,统计部门不断解放思想,坚决破除计划经济时期形成的统计思维定式,坚持“一靠科技■■★★■◆、二靠法制、归根结底靠人才◆■■★”的统计战略方针,加快统计改革和统计现代化建设步伐◆★★◆◆◆,奋力推进我国统计调查体系和方法制度改革■■,逐步确立了以周期性普查为基础、以经常性抽样调查为主体的统计调查方法体系,大力推进统计信息技术的应用■■■■■◆,不断拓展和延伸统计服务的深度和广度,初步建立起适应社会主义市场经济体制的统计体系,为21世纪统计事业的更快发展奠定了坚实基础。

南方谈话和党的十四大召开后,我国加快改革开放和现代化建设步伐◆★,确立了社会主义市场经济体制的改革目标■◆,统计工作环境和需求发生重大变化◆◆◆★◆,迫切要求建立与基本国情和社会主义市场经济体制相适应的统计调查体系。

党的十六大召开后,我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新发展阶段★■◆■■◆。为贯彻落实党的十六届三中全会关于“完善统计体制◆■”的要求,国家统计局于2005年对农村、城市、企业三支调查队进行整合★◆◆■,组建垂直管理的国家调查队。

1958年开始的“”运动使统计工作受到严重冲击◆★■★★◆。1962年★★★◆,为恢复■★◆★◆★“◆★■◆★”时期被破坏的集中统一的统计工作原则,中央、国务院作出《关于加强统计工作的决定》(史称“四四决定■■”),要求建立集中统一的统计系统◆★◆◆,各级统计部门在业务工作方面受国家统计局垂直领导■◆,编制、干部和经费由国家统计系统统一管理、分级负责(即“一垂三统”)。“四四决定”为恢复统计工作的真实准确■■★◆★★、加强统计工作的集中统一领导奠定了坚实基础。

新时代新征程对统计工作提出了新的更高要求,广大统计工作者将深入贯彻落实党的二十大精神,深入开展学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想主题教育★◆,全面贯彻落实以习为核心的党中央关于统计工作重大决策部署,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强★■◆■“四个意识★■★■◆◆”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持和加强党对统计工作的全面领导■■■★◆,解放思想,实事求是★◆,求真务实■★◆,锐意进取■◆★◆■◆,以提高统计数据质量为中心★◆★★,不断推进统计现代化改革,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献统计力量■◆。

1949年◆◆★■■,中央人民政府政务院财政经济委员会在计划局内设立统计处,开启了政府统计历史新篇章。70多年来,新中国统计在艰难中起步★★★★◆,在探索中前行,在改革中丰富和发展,用数字和图表绘就了新中国建设改革发展的光辉篇章。

在的关怀下◆◆★◆◆,统计工作逐步恢复■★◆◆。1974年,原国家计委统计组升格为★■“统计局”,部分地方统计机构也先后恢复。1975年■◆★◆,原国家计委统计局以★■◆◆■“中华人民共和国国家统计局”名义在北京召开了15省(区、市)统计工作座谈会,为全面恢复统计工作进行先期谋划。

这一时期■◆★★◆■,统计工作为国民经济“一五”计划的制订、实施和顺利完成提供了大量数据资料,发挥了基础性的作用★★■。

这一时期,统计工作以为社会主义现代化建设服务为重点,立足统计信息◆★◆■◆■、咨询■★★■★、监督三大职能,建立“统一领导、分级负责”的管理体制◆◆■★★■,出台《国民经济行业分类和代码》等国家标准◆■■★◆◆,恢复农村社会经济调查■★、农民和职工家计调查等重要调查项目,加强综合平衡、工业、商业、人口和社会统计◆■★★★★,新建国际收支、旅游、环境保护等方面统计调查制度◆◆★★,开展了第二次全国工业普查和第三次■■★、第四次全国人口普查,首次公开出版《中国统计年鉴》,着手开展统计信息化建设◆★★◆■,各项统计改革和建设全面推进◆■,为推动统计工作现代化打下了坚实基础◆◆■★■。

1966年“”开始后,统计事业遭受重创■◆■◆★■。全国绝大多数统计机构被撤并或撤销★◆■■■◆,大批统计人员被解散或下放◆◆★◆■■“五七干校”劳动■◆◆◆■,大量统计资料丢失或被销毁■◆,全国性综合统计几乎中断。1970年6月,国家统计局被撤销★◆◆■■,仅留14人在原国家计委生产组内从事统计工作。

党的十六大召开后,我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新发展阶段◆★■。为贯彻落实党的十六届三中全会关于“完善统计体制”的要求,国家统计局于2005年对农村★■◆■、城市、企业三支调查队进行整合,组建垂直管理的国家调查队。

1984年,国务院印发《关于加强统计工作的决定》,明确提出统计现代化的六项任务,要求加强统计工作现代化建设,建立健全集中统一的★■、强有力的统计系统。1989年,国务院批准国家统计局《关于加强统计工作充分发挥统计监督作用的报告》,提出要把统计部门建设成为社会经济信息的主体部门和国民经济核算的中心■◆◆■,成为国家重要的咨询和监督机构。

1958年开始的“”运动使统计工作受到严重冲击。1962年,为恢复“”时期被破坏的集中统一的统计工作原则,中央、国务院作出《关于加强统计工作的决定》(史称“四四决定”),要求建立集中统一的统计系统,各级统计部门在业务工作方面受国家统计局垂直领导,编制、干部和经费由国家统计系统统一管理★■★◆、分级负责(即“一垂三统”)。“四四决定★★■◆◆”为恢复统计工作的真实准确、加强统计工作的集中统一领导奠定了坚实基础。

这一时期■◆★■★,统计工作虽然先后遭受挫折,但仍然收集和保存了许多重要统计资料★★★,为各级党委、政府和各部门决策提供了数据和信息参考。

这一时期★■,统计工作为国民经济“一五”计划的制订、实施和顺利完成提供了大量数据资料■★◆◆◆,发挥了基础性的作用。

1952年8月7日,中央人民政府委员会第17次会议任命薛暮桥为中央人民政府国家统计局局长★■◆。遵照此次会议决议★■★◆,国家统计局在统计总处的基础上成立。

党的十八大以来■★◆◆★,以习为核心的党中央高度重视统计工作,习多次就加强和改进统计工作作出重要讲话指示批示。党的十八届三中全会提出加快建立国家统一的经济核算制度、编制全国和地方资产负债表、探索编制自然资源资产负债表三大核算改革任务。党的十九大作出◆■★★■“完善统计体制★■◆★”重大部署。党的十九届五中全会提出推进统计现代化改革。中央出台了《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》等多个事关统计事业改革发展的重要文件◆◆★◆◆,为新时代统计工作擘画蓝图■◆■★★◆、掌舵领航。

1983年,全国人大常委会通过《中华人民共和国统计法》(本部分以下简称《统计法》)■■◆◆,这是新中国成立以来颁布的第一部统计法律,标志着我国政府统计开始走上法治轨道◆■■。

1949—1952年,在政务院财政经济委员会的领导下,我国开展了全国工矿企业普查(第一次全国工业普查),召开了全国财经统计会议(第一届全国统计工作会议)◆★■★,先后建立了全国公营及公私合营工矿企业、农林生产、基本建设、国营贸易、物资供应、劳动工资■■■◆■、运输邮电等定期报表和年报统计制度■★,初步形成了全国统一的统计报表制度,制发了《关于工资总额组成的规定》《工业产品目录》。

国家统计局成立后,不断改进和完善各项统计报表制度,开展了工农业总产值和劳动就业调查◆■★★★、第一次全国人口普查、农民和职工家计调查等一系列统计调查工作■■★,发布了《关于城乡划分标准的规定》等重要统计标准。同时,在借鉴苏联经验的基础上★◆■,开始推行物质产品平衡表体系(MPS)■■◆◆。

1952年8月7日,中央人民政府委员会第17次会议任命薛暮桥为中央人民政府国家统计局局长。遵照此次会议决议,国家统计局在统计总处的基础上成立。

统计部门坚定不移贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快构建与国家治理体系和治理能力现代化相适应的统计管理体制,推动加强领导干部统计工作考核和责任追究■◆★,不断深化完善◆★■★◆“统一领导、分级负责”的统计管理体制;加强和完善部门统计工作,积极推进国家调查队改革◆■■★■;深入推进国民经济核算改革,正式实施地区生产总值核算■★■◆■■;编制全国和地方资产负债表★★◆,探索编制自然资产负债表,实施季度国内生产总值核算改革,实施《中国国民经济核算体系(2016)》;圆满完成第三次和第四次全国经济普查、第三次全国农业普查、第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查等重大国情国力调查;努力构建推动高质量发展统计体系,建立反映提质增效转型升级统计指标体系,建立健全“三新”统计;深化重点领域改革★■◆■★,强化统计顶层设计,开展农民工市民化、工业战略性新兴产业统计监测■◆◆,加强服务业、贸经■■、社会统计,实施城乡住户调查一体化改革和数据采集方式变革,改革完善农业、就业◆★◆◆■、劳动工资、投资、科技创新、妇女儿童统计★◆■★■◆,建立健全应对气候变化、文化产业统计■★■◆,推动省部统计改革创新战略合作;全面推进依法统计依法治统◆■■,成立统计执法监督局,开展统计督察,强化统计执法检查,加强统计立法普法,不敢、不能◆■★★◆、不想统计造假弄虚作假的态势正在形成;加快信息化与统计融合发展,充分利用现代信息★★◆◆◆■、遥感等空间信息技术,推动大数据在统计工作中的运用,统计工作全流程电子化、网络化、云端化和◆■◆◆★■“传统调查+大数据◆■■”全新生产方式向纵深推进。

1996年5月15日,全国人大常委会表决通过《关于修改〈中华人民共和国统计法〉的决定》。制止弄虚作假,是这次修改《统计法》的宗旨■■★★。此次修改进一步规范社会主义市场经济条件下统计活动的准则◆◆,建立预防、制止和惩处弄虚作假、虚报浮夸行为的法律规范,是我国加强统计法治、发展统计事业的一项重大措施■■■■★■,为保障统计资料的准确性和及时性,发挥统计信息、咨询、监督作用■◆★◆■,更好地为发展社会主义市场经济服务,提供法律依据。

党的十八大以来,以习为核心的党中央高度重视统计工作,习多次就加强和改进统计工作作出重要讲话指示批示。党的十八届三中全会提出加快建立国家统一的经济核算制度、编制全国和地方资产负债表、探索编制自然资源资产负债表三大核算改革任务。党的十九大作出“完善统计体制”重大部署。党的十九届五中全会提出推进统计现代化改革★■◆■◆。中央出台了《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》等多个事关统计事业改革发展的重要文件,为新时代统计工作擘画蓝图、掌舵领航。

这一时期,统计工作虽然先后遭受挫折★◆,但仍然收集和保存了许多重要统计资料,为各级党委、政府和各部门决策提供了数据和信息参考。

关键词: